今回は「波動」について解説します。

「波動」という概念は知っている人は多いかと思いますが、ダブルボトムとか三尊みたいな有名なチャートパターンと比較すると、それほど知られてはいません。

多くの方は『エントリーポイント』に関する手法をかなり追い求めるのですが、『エントリーした後の動き』に関する手法を勉強することはありません。

しかしトレードというのは、

- 環境認識

- エントリーポイント

- 利益確定

- 損切り

これらの4つの要素が重要で、どらか一つを欠いても、トレードで勝つことはできません。

この中で一番ないがしろにされがちなのが「利益確定」ではないでしょうか?

環境認識はバッチリ。

しっかりとエントリーポイントを見定めて入るまでは集中できているはずなのに、ポジションを持った後の利食いや損切りが適当になってしまう人、多いと思います。

でも、これではダメです。

エントリーがあるなら、利食いと損切りの決済もしっかりとやらないといけません。

エントリーした後の利確が適当になってしまう一つの原因として、波動の終わりを見極められていことが挙げられます。

波動の終点の予測については、経験よりも知識です。

経験値が足らないからできないのは仕方がありませんが、「知らないからできない」は残念ですよね。逆に言えば、知っているだけで出来るわけですから・・・・。

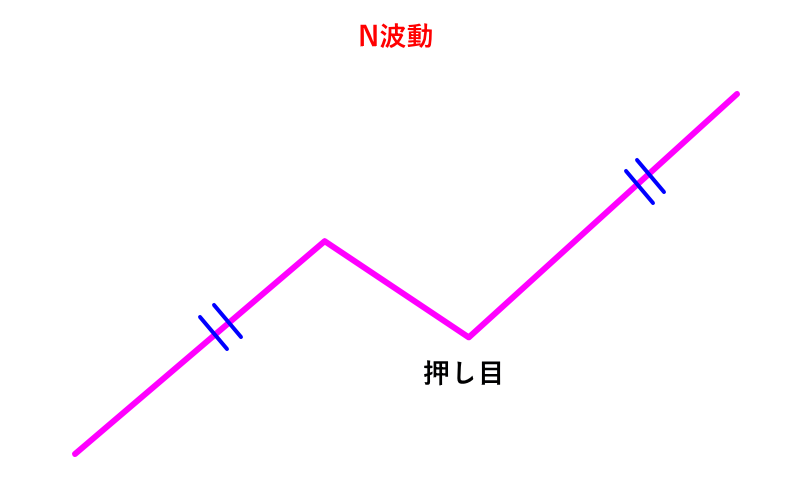

N波動・N理論・N計算値について

まずは波動の中でも超基本であるN波動から説明します。

N波動については、N理論・N計算値とも言われますが、意味は全て同じです。

これが『N波動』と呼ばれる波動です。

見た目通りアルファベットの『N』のイメージです。

Nの字を描く形成過程で、1波→2波→3波という波動を構成しています。

N波動のポイントは、1波の長さ=3波の長さです。

これが波動の中で一番主流ですので、「まずはN波動」という意識で波動を追っていく訓練をするのがオススメです。

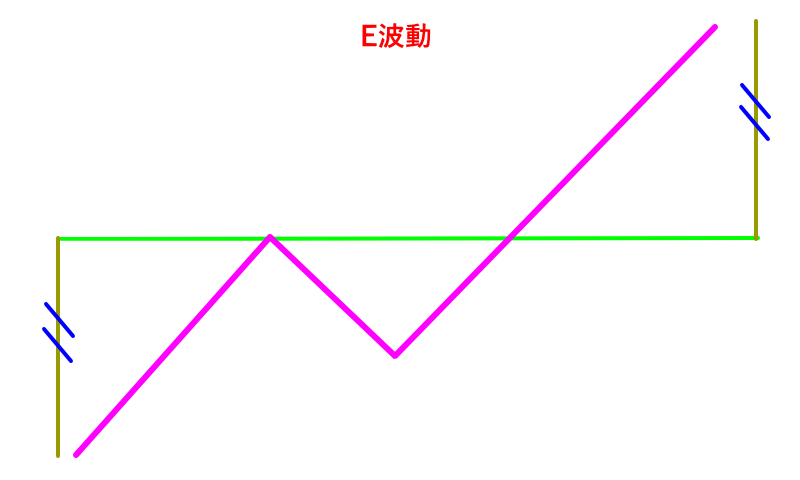

E波動・E理論・E計算値について

続いてE波動です。

別名としてはE理論とかE計算値とか呼ばれます。

これが『E波動』です。

N波動との違いとしては、E波動の方が『伸びる波動』と言う点が挙げられます。

『1波よりも3波の方が長い』と言うのが、E波動の大きな特徴です。

「N波動とE波動のどっちかを事前に見極める方法ってあるの?」

という疑問が聞こえてきそうですが、それはなかなか難しいです。

ですので、僕としては『まずはN波、それ以上推進するならE波動を意識』としています。

最初は控えめにN波動を見て、それ以上伸びるようなら次はE波動というように、相場の動きに応じて、狙う波動のイメージを変えています。

N波動形成中の勢いがあれば、E波動になるかな?と予測を立てながら、利益確定の利を伸ばすわけです。

根性で利確を我慢して、伸ばす方向に賭けるのはギャンブルです。

きっちり理論を使って、その理論で利益を伸ばすルールを持っていないと、行き当たりばったりのトレードになるだけです。

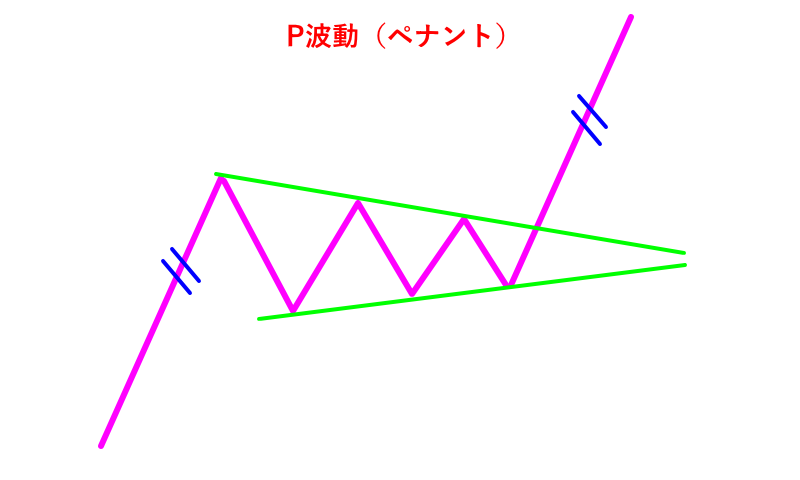

P波動とは

続いて、P波動です。

アルファベットのPの形になっているのがP波動です。

別名、“ペナントとか三角保ち合い”とも呼ばれています。

P波動形成後はN波動をイメージしてください。

というのも、P波動を抜けでエントリーするまではいいんですけど、その後のこと考えていない人が多いんです。

なので、“P波動抜けの後はN波動意識”ということにしておくことで、利確の目安を考えることができます。

今回の知識はそうやってトレードに活用してほしいって思ってます。

ペナントについては以下の記事をご覧ください。

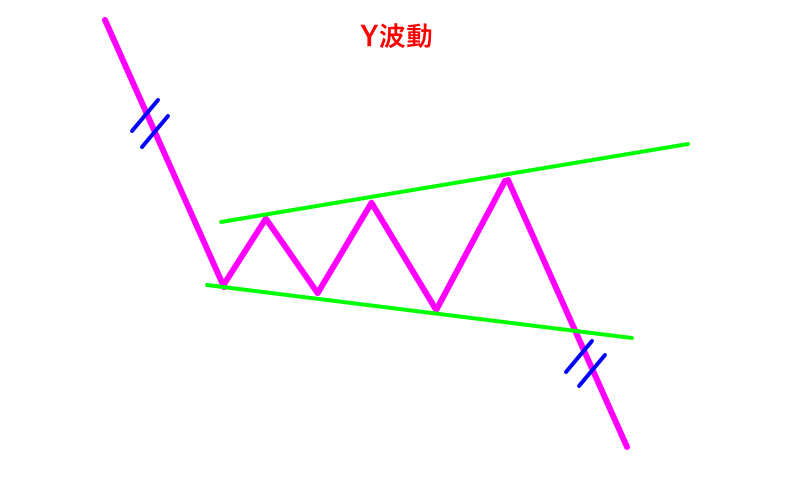

Y波動とは

最後の波動はY波動です。

これが、『Y波動』と呼ばれる波動です。

先程やったP波動の逆ですね。

P波動はどんどん波動が小さくなりますが、Y波動はどんどん波動が大きくなっていくというのが最大の特徴です。Y波動は拡大波動と呼ばれたりします。

正直、こうなるともうほとんどお手上げです。

だから、「Y波動になったらやらない」というのが一番賢いです。

かつて私もY波動について色々研究して、なんとかこれも利益にしてみせると意気込んだんですが、ダメでした。

Y波動は伸びる波動でもないですし、損切りの位置も大きくなることが多く、やるとしてもデイスキャでかなり細かく抜くしかないんです。

でも、そうまでしてやる価値があるでしょうか?

私の出した結論は「ナシ」でした。

ですので、「Y波動は発見したらやらない」という選択を賢くすることが大事です。

もしくは、通貨ペアを変えて、優位性のある通貨でトレードすべきですね。