今回は相場の重要な概念について解説します。

内容は『大衆心理』の理解を深めるためにも避けては通れない、『小競り合い』の本質的な意味について。

小競り合いの価格帯で何が起きているのか、そしてブレイクした後、小競り合いの最中にポジションを取っていたトレーダーたちは何をするのか、何を考えているのか?

こういったことを深掘りしながら考えていけば見えてくる戦略があります。

ではご覧ください。

相場の中の小競り合いとは?

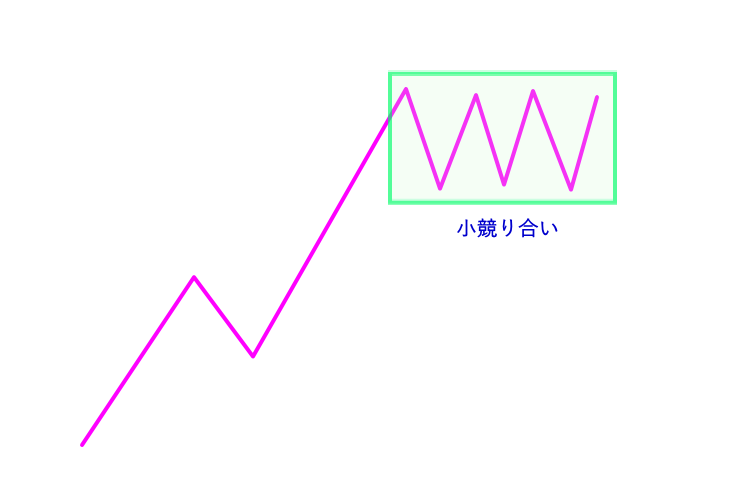

では、まず下図を見てください。

これが『小競り合い』です。

人によっては、『揉み合い』とか『レンジ』と言ったりします。

英語ではsidewaysとも言われます。

まぁ呼び方は別になんでも構いません。

大事なことは『この価格帯で何が起きたのか』という本質の理解です。

コレが超大事ですから、絶対にマスターしましょう。

ここでは『小競り合い』という呼び方で統一しますが、この価格帯では『競り合って』いるわけですよね。

では『何と何が』競り合っているのでしょうか?

相場というのは、常に『買い勢力vs売り勢力』の戦いが発生しています。

別に主義主張で戦っているわけではなく、人によっては昨日は買い勢力だったのに、今日は売り勢力に変わる・・・なんてことは日常茶飯事です。

まぁ金儲けのために戦っているんですね。

あなたも私も・・・・。

ということで、小競り合いの中で競り合っているのは、『買い勢力と売り勢力』の二者ということになります。

小競り合いの『決着』の意味

では、小競り合いの『決着』について考えいきます。

小競り合いは必ず決着が付きます。

永遠とトレンドが続くことは無いのと同様に、小競り合い(レンジ)もいつかは終了するのです。

小競り合いの決着とは「売り方と買い方のどちらかが勝利する」と言うことです。

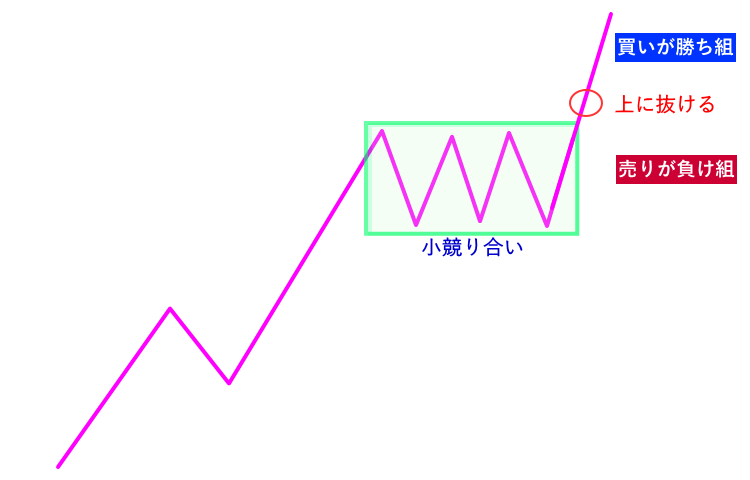

上図では、小競り合いを『上に抜けている』わけですので、勝者は『買い勢力』ということになります。

大事なのは実はここからです。

このブログでは何度も何度も言っていますが、相場を理解するときに最も大切なことは、『負け組の心理』を考えることです。

くどいですが、『負け組の心理』を考えるんです。

これが見えてくると相場の理解は100倍は深まります。

一切、誇張してません。本当のことです。

では、話を戻して、上図での負け組はと言うと、『売り勢力』になります。

では、次のステップに進みます。

プロスペクト理論を組み合わせて考える

出てきました。超重要な『プロスペクト理論』です。

プロスペクト理論について簡単に言えば、

『人間は、利益は早く確定させたがる傾向があるが、損はずっと我慢してしまう傾向がある』

という理論です。

損切りできずにクソポジを持ち続けたり、逆にちょっとでも含み益が出たら利確したくなるのは、人間に生来備わった「プロスペクト理論」なのです。ちなみに、このプロスペクト理論はノーベル賞を受賞しています。

言われてみれば、と思うかもしれませんが、この人間の普遍的な心理がトレードでは重要です。

価格の値動きを示したチャートはランダムウォークのように見えますが、実は、人間の人間らしい感情がチャートを形成しているのです。

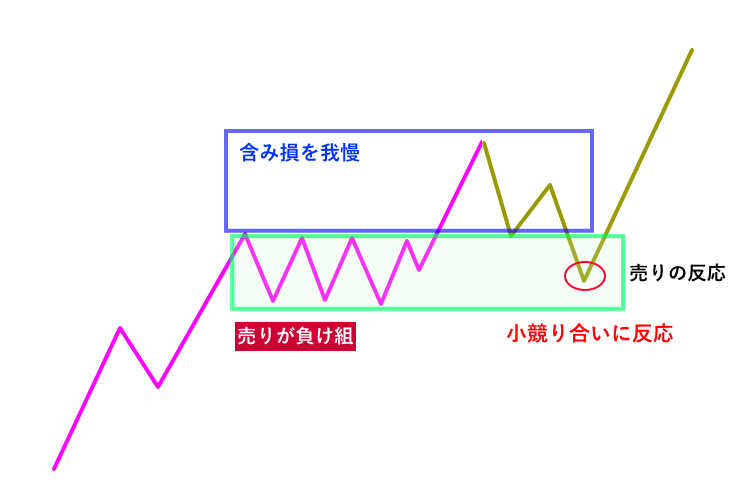

では、下図を見て考えましょう。

ここでは、先ほどと同じく小競り合いを上に抜けていますので、負け組は、『売り勢力』ということになります。

では、この小競り合いを上に抜けた後の売り勢力の心理をプロスペクト理論で考えてみましょう。

プロスペクト理論によると、「人間は損は我慢してしまう」でしたよね?

では、この小競り合いの中で『売りポジを作った人』がどういう心理か考えます。

小競り合いを上に抜けた後は、水色のゾーン(つまり、小競り合いより上)は、売りポジションを持っている人はずっと『含み損』を抱えています。

人間は損が嫌で嫌でしょうがないので、損切りせず、水色のゾーンの中の含み損を耐えてしまう傾向にあります。

では、ずっと含み損を抱えている中で、再び下げて、小競り合いをしていたゾーンに戻って来た時をイメージしてみましょう。

もしあなたが、小競り合いの中で売りポジをつくってしまい、損切りできず水色のゾーンの含み損を我慢していた時、再び小競り合いの中に戻って来たらどうしますか?

「よかった!助かった!!」と思って、小競り合いまで戻ってきたレートで建値付近で決済するのではないでしょうか?

もうこれ以上含み損は嫌ですからね、

このままどんどん下に行くと期待してポジションをホールドするより、建値で撤退する人間がほとんどです。

では、売りポジの建値決済の意味するところは何でしょうか?

売りの決済注文=買い

ですので、この小競り合いに再びプライスが戻って来た時には、一気に買い注文が入りやすいんです。

買い注文が入るということは、価格は上昇します。

なので、この小競り合いのゾーンに食い込んで反発して上げていくと考えられるわけですね。

これが、プロスペクト理論で相場の値動きが説明できてしまうということで、本日はこれが一番伝えたい話です。

要するに、『過去に小競り合いがあったところは、再びそこに戻ってくると抵抗帯になる』

これが今回の記事で言いたかったことでした。

過去のチャート検証

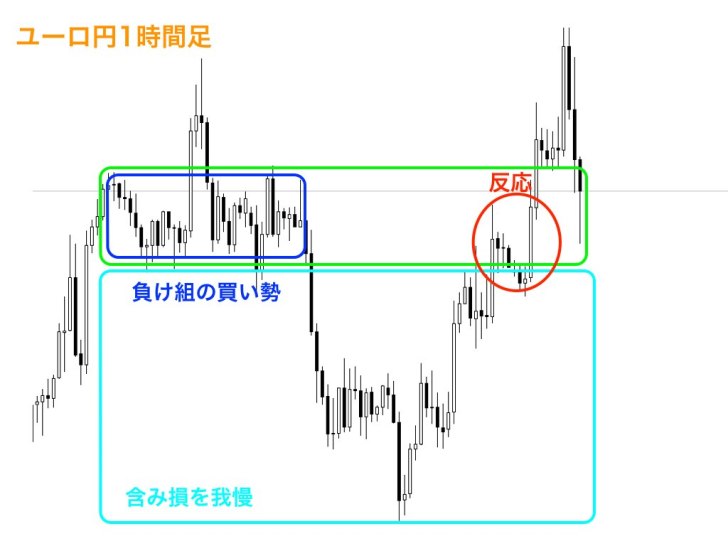

これは、ユーロ円の1時間足です。

青色のボックスの中で『小競り合い』が起きていますね。

ここがまず一つ目のポイント。

そして、最終的にはこの小競り合いの末、チャートは下落しています。

ということは、負け組は『買い勢力』ということですね。

で、プロスペクト理論に従うと、青色のボックスの買い組は、水色のゾーンはずっと『含み損』ですが、損は嫌ですので、損切りせずにずっと我慢してます。

そしてレートが再び青色の小競り合いのあった所まで戻ってくると、小競り合いの中で買っていた人々は、『危ねー、助かった…』ってなって、建値決済しますね。

買いの決済=売り

ということですので、赤丸で囲っているところでは『売り注文』が出ます。

すると、一旦はチャートは下がるんですね。

ということで、この一連の動きもやはり『プロスペクト理論』で説明できてしまいますね。